やってみないとわからない

October 10th, 2025

目標を設定し計画をたてて、それに向かうのが好きだ。

自分のそんな性向を知ったのは大学受験のときだと思う。

高校3年生の1年間、受験勉強が楽しくて仕方なかった。

計画通りに英単語を覚えたり、問題集を進めるのに夢中になった。

目標を達成することも快感だが、そこに向かう日々の充実感を味わいたいのだと思う。

志望校合格が目標だったが、事前に試験問題を不正に入手して合格したとしてもそこに快感はなかっただろう。

それ以来、年始や誕生日といった区切りには必ず目標をつくっている。

だが、三日坊主になる目標がほとんどだ。

達成するのは10個の目標のうち2つくらいだろうか。

2つ達成しているからいいじゃない、と肯定的に考えられるときばかりではない。

挫折するたびに決めたことをやり遂げられない自分がイヤになっていた。

だが、ここ数年で気付いたことがある。

達成できる目標か、できない目標かは、とりあえずやってみないとわからないのだ。

「達成できる目標」というのは自分が「本当にやりたい目標」なのだ。

本当にやりたいことであれば、それがいくら難しくても達成できる。

達成できなかったとしてもその過程で大きな成長を遂げ、また新たな目標に向かう力が生まれる。

逆に大してやりたくないことであれば、どんなに簡単なことでも達成できない。

そして、それが本当にやりたいことかどうかは、やってみるまでわからない。

だから目標を10個設定して8個を途中でやめても、それは挫折ではなく本当にやりたい目標を探すために必要な選定過程なのだ。

あれ、今エジソンが降りてきた気がするのはなぜだろう。

その8個を捨て2個が選ばれるとき、自然と好きなこと、やりたいことになっている。

たとえば今は、「12月31日までに片手腕立て伏せができるようになる」という目標を立て、月、水、金は全力でトレーニングしている。

10月10日現在はまだできないが、12月31日までには100%できる確信がある。

それは今本当にやりたい、と思えている目標だからだ。

イヤだな、とか思いながらやっていない。

筋肉痛の残る火、木、土、日も本当はトレーニングしたくて、月、水、金が待ち遠しいのだ。

(ちなみに目標設定にSMARTの法則というのがある。

Specific具体的で、Measurable計測可能かつ、Achievable達成可能な難易度で、Relevant自身のビジョンと関連性の高く、Time-bound期限が明確な、目標を設定すると達成確率が高まる、というもので、非常に効果的なフレームワークだと思う。)

すべての目標を達成する必要がないのだから、なんでも気楽にはじめればいい。

三振のない野球なら、とにかく打席に立ってバットを振るだろう。

バットを振らなければヒットはでない。

この世は打率ではなくヒット数の勝負なのだ。

そして、他の大してやりたくない8個をやめる決断をダラダラと先送りにしてはならない。

それは時間やコストの無駄だ。パッとやめて次にいく。残った2つに集中する。

やりたいと思ったらサッとやる。

で、ムリだと思ったらパッとやめる。

やりはじめた中で本当にやりたことがあれば、それがずっと続けられる大切なものになるかもしれない。

石の上にも三年、とも言うが、まずは座るべき石を選ばねばならない。

石なんていくらでもあるのだ。だから、いろんな石に座ってみよう。

軽い気持ちでいろんなことにトライしよう。

やりたいかどうか、できるかどうかは、やってみないと、わからない。

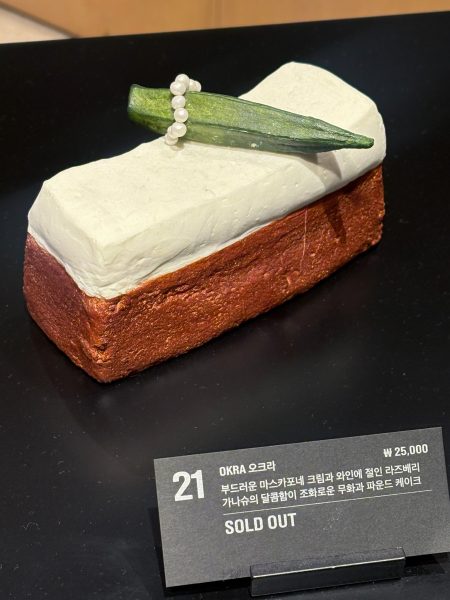

ソウルにて、オクラのケーキ、食べたかった